География данных 2.0. Рынок геоинформационных систем в России

Рынок геоинформационных систем в России продолжает понемногу расти. Меняются условия игры, появляются новые законы, технологии и продукты. Частные и государственные заказчики все чаще проявляют интерес к геоинформационным технологиям и тем преимуществам, которые может предоставить их грамотное использование.

Согласно оценкам «Ростелекома», рынок геоданных и сопутствующих сервисов в России может вырасти до 8,2 млрд рублей в 2020 году. Насколько справедлив этот прогноз, как оценивают перспективы рынка представители других компаний, а также о том, что произошло на рынке в этом году, еженедельник IT-Weekly поговорил с экспертами отрасли, среди которых – Денис Маринич, директор департамента САПР и ГИС группы компаний Softline.

Как, по вашему мнению, изменился российский рынок геоданных, геоинформационных услуг и геолокационных сервисов за последний год?

Денис Маринич: Появилось несколько хороших геоинформационных решений, предпосылками к созданию которых стали санкции. До их введения практически все геоинформационные системы были зарубежного производства, и не было никакого законодательного давления, связанного с переходом на российские разработки. После введения санкций ситуация изменилась: импортные решения перестали быть доступными для значительного процента предприятий и организаций. Но выход нашелся, им стали геоинформационные системы с открытым исходным кодом – open GIS. В России сразу обнаружились толковые разработчики, которые сделали качественные приложения и сервисы на основе open GIS. Для России появление таких решений и сервисов – это действительно прорыв. Возникла целая экосистема разработчиков специализированного ПО и интеграторов, которые дорабатывают ГИС в соответствии с потребностями конкретного заказчика. Таких компаний на рынке как минимум десяток, и есть все предпосылки, что их количество будет увеличиваться.

Какие системы, сервисы или технологии вы могли бы отметить из тех, что появились на рынке с конца 2016 года?

Денис Маринич: Из интересного я бы отметил тренд на интеграцию ГИС с рядом других направлений в IT. Скажем, носимые устройства, объединенные с ГИС в рамках одного сервиса. Например, в Японии GPS-маяки встраивают в обувь для стариков и детей: зарегистрировав на сайте конкретную пару таких башмаков, можно отслеживать местоположение их владельцев. Японцы правильно рассудили, что это единственная действительно рабочая альтернатива смартфонным приложениям для определения координат, ведь старики нередко забывают взять с собой телефон, но уж без обуви они из дома не выйдут.

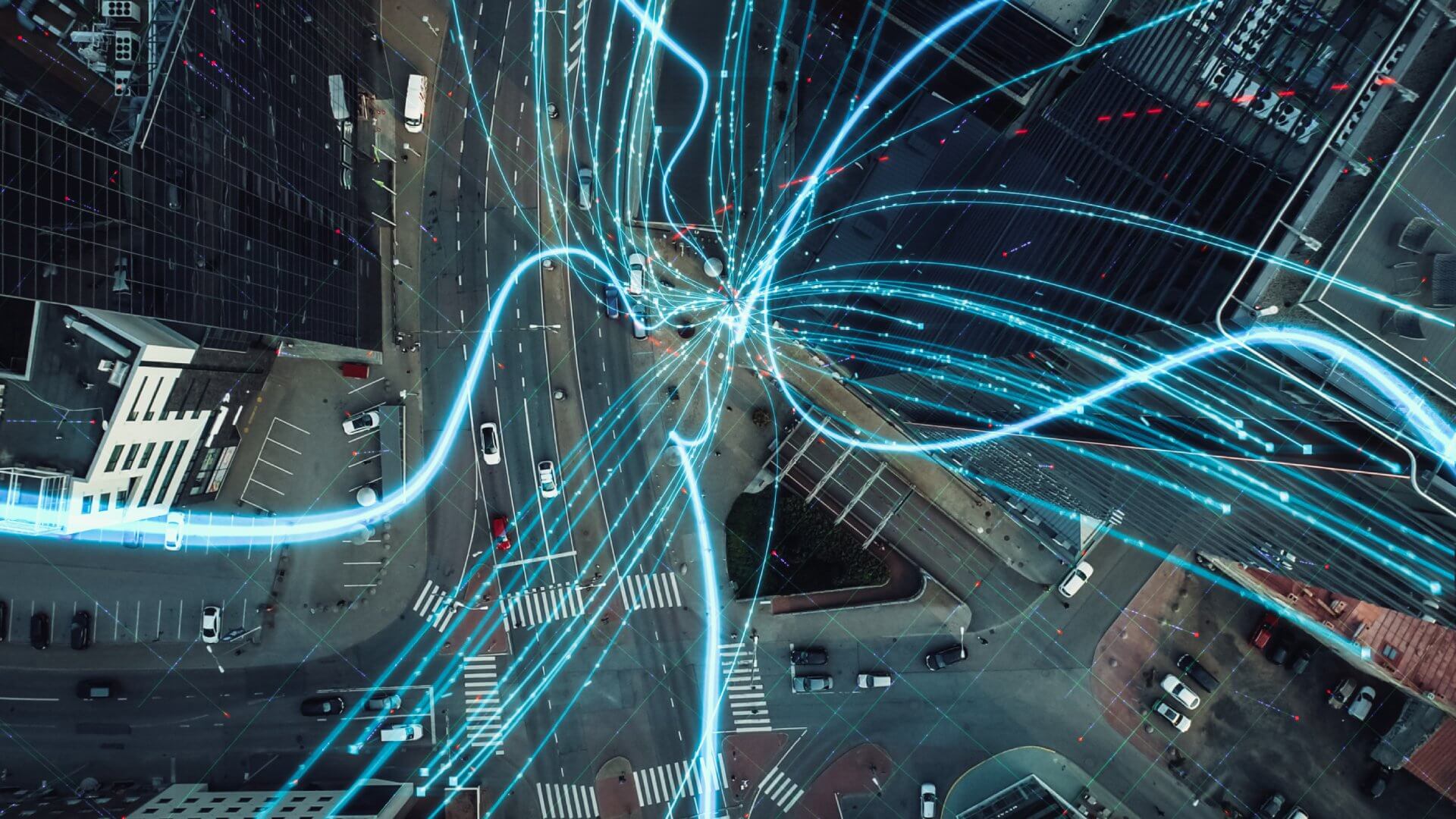

Очевиден тренд на интеграцию ГИС с «Интернетом вещей». Потребители таких решений – в том числе и агрохолдинги, которые хотят получать максимум информации о состоянии почвы, посевов, о кондициях хранимого сельхозсырья, перемещениях животных на пастбищах, о статусе работы и исправности сельхозтехнкии. Проблема агрохолдингов – в больших пространствах, поэтому без ГИС такой мониторинг нереализуем.

Здесь же мы можем сказать об интеграции ГИС с другой популярной темой – беспилотниками. Скажем, у нас есть запрос из Монголии от агрохолдинга, который строит систему мониторинга естественных пастбищ и автоматизированного подсчета поголовья скота. Та же совокупность технологий может отлично работать и в рамках предприятий добывающей отрасли, которым нужно планировать разработку месторождений и следить за исправностью их инфраструктуры в ходе эксплуатации.

Назовите один-два наиболее значимых проекта в области создания и проектирования ГИС, которые завершены недавно или планируются к осуществлению в ближайшем будущем.

Денис Маринич: ГИС ЖКХ следует назвать главным проектом последнего времени. Это решение федерального уровня с широкой функциональностью, на него возложен колоссальный спектр задач – от учета жилищного фонда и оказанных коммунальных услуг до автоматизации процессов управления жилищно-коммунальным хозяйством. ГИС ЖКХ масштабируют на всю Россию. Это будет федеральный ГИС-проект, который абсолютно точно окупится, перестроив всю отрасль жилищно-коммунального хозяйства, и при правильном применении выведет ее на совершенно другой уровень.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее серьезных проблемах рынка геоданных в России: объемах таких данных, отсутствии единой системы их представления и т. п.

Денис Маринич: На сегодняшний день российский рынок ГИС в стадии становления. Каждый сегмент насыщается своими решениями, которые разрабатываются с применением разных подходов и технологий. С одной стороны, это хорошо, потому что рынок воспринимает эти решения и внедряет их. Но с другой – есть проблема, связанная с отсутствием некоего общего вектора развития направления ГИС в целом. Через несколько лет, когда рынок насытится, его участники столкнутся с несовместимостью данных, полученных в рамках разных ГИС-решений. В тот момент, когда «трудности перевода» станут головной болью для государства (скажем, муниципалитеты городов какого-то региона используют несовместимые ГИС-решения), оно с большой долей вероятности попытается эту отрасль отрегулировать. Даже если регуляторная функция сведется к созданию некой стратегии по ГИС, не все участники рынка позитивно воспримут такую инициативу. Отрасль САПР уже пережила подобное регулирование: некоторое время назад все проектные организации обязали использовать технологии BIM (Building Information Modeling, цифровая модель зданий). Компании были вынуждены закупать ПО с поддержкой BIM либо уходить с рынка. Несмотря на законодательно закрепленные обязательства, направление BIM находится на начальном этапе развития. А уж о ГИС и говорить не приходится.

Ваш прогноз по развитию рынка на ближайшие пару лет в России и мире?

Денис Маринич: ГИС все теснее интегрируется с технологиями, которые сейчас у всех на слуху, в частности с «Интернетом вещей» и носимыми гаджетами (wearables), которые будут применяться в том числе в B2B. К бизнесу и государству придет понимание, что ГИС – это основа всего. Мы строим дом, завод, умный город, оборудуем парковку рядом с торговым центром – и обязательно используем ГИС в том или ином виде. Ну и в перспективе трех-пяти лет рынок получит сигнал о том, что государство попытается отрегулировать ГИС, написать стандарты и сформулировать некую стратегию развития ГИС как части IT-отрасли. Так неминуемо произойдет, потому что ГИС – это то направление, которое помогает получать стратегически важную информацию для принятия решений по управлению городами, регионами и даже целыми государствами.