Импортозамещение в 2025 году

редактор блога Softline

Россия активно развивает политику импортозамещения с целью укрепления своей экономической независимости и поддержки национальных производителей. Мощным драйвером стал Федеральный закон № 58-ФЗ (апрель 2025 г.), обязывающий субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) полностью перейти на отечественные ПО и оборудование к сентябрю 2025 года. Для снижения нагрузку на малый бизнес индивидуальные предприниматели исключены из числа субъектов КИИ. Государство обеспечивает масштабную поддержку – к примеру, инвестиции в российское ПО за последние 4 года достигли 4 трлн рублей.

Предприятия получают льготные кредиты (3-5% годовых) и налоговые преференции (снижение налога на прибыль ИТ-компаний до 8%),

Благодаря этим мерам в госсекторе доля российского ПО выросла до 43%. Российский рынок облачных технологий в 2024 году демонстрировал высокие темпы роста, значительно превышающие средние показатели всей ИТ-индустрии (19%). Объем облачного сегмента составил 168,1 млрд рублей, показав рост на 32% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, можно утверждать, что политика импортозамещения перешла из режима реакции на санкции, введенные, в том числе, с 2022 года, в статус долгосрочной национальной стратегии, закрепленной правовыми нормами и значительными ресурсами.

- Федеральный закон № 58-ФЗ (апрель 2025 г.)

- Санкции и сроки исполнения требований

- Где купить ИТ-продукты для соответствия законодательству?

Импортозамещение в промышленности

- ИТ-сектор и микроэлектроника

- Машиностроение и станкостроение

- Фармацевтика и медицина

- Легкая промышленность и потребительские товары

- Агропромышленность и продовольствие

- Химическая отрасль и минеральные ресурсы

Ключевые нормативные акты

Федеральный закон № 58-ФЗ (апрель 2025 г.)

Этот закон обязывает субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) перейти на использование исключительно российского программного обеспечения и аппаратных средств.

Исключены индивидуальные предприниматели из числа субъектов КИИ, чтобы снизить нагрузку на малый бизнес.

Федеральная служба безопасности получила полномочия контролировать установку средств защиты информационных систем и регулировать порядок информирования о киберугрозах.

Категорирование объектов КИИ: принципы и практика применения

*На основе ФЗ-187 и подзаконных актов (актуально на июль 2025 г.)*

Процедура категорирования начинается с отнесения объекта к типовому перечню, утвержденному Правительством РФ. Например, атомные электростанции, диспетчерские центры метрополитенов, федеральные медицинские лаборатории или процессинговые центры крупных банков автоматически признаются объектами КИИ. Каждый такой объект оценивается по трем критериям потенциального ущерба: угроза жизни/здоровью граждан, масштаб экономических потерь и риск для государственной безопасности.

Критерии оценки дифференцированы по уровню серьезности. Так, угроза массового поражения (100+ человек) соответствует высшему баллу по первому критерию, тогда как локальный инцидент с риском для менее 10 человек оценивается минимально. Экономический ущерб свыше 1 млрд рублей приравнивается к максимальной опасности, а убытки до 100 млн рублей – к базовой. Нарушение национальной безопасности дает 3 балла, тогда как сбой в работе отдельного госоргана – 1 балл. Суммарное количество баллов определяет категорию объекта: I (критическая), II (высокая) или III (базовая).

Примеры из практики иллюстрируют систему:

-

АЭС всегда получает I категорию, так как ее сбой грозит массовыми жертвами (3 балла), колоссальным экономическим ущербом (3 балла) и угрожает национальной безопасности (3 балла).

-

Региональный банк с активами 200 млрд рублей обычно относится к III категории – приостановка его работы может нанести ущерб до 90 млн рублей (1 балл) без прямых рисков для жизни.

-

Федеральная кардиоклиника попадает в I категорию: сбой ИТ-систем способен вызвать смерть 50+ пациентов в сутки (3 балла) и убытки свыше 200 млн рублей ежедневно (2 балла).

Процедура присвоения категории включает обязательное самообследование организацией в 30-дневный срок. Результаты проверяются ФСТЭК или ФСБ: для объектов I категории верификация занимает 15 дней, для остальных – 10 дней. Каждые 3 года категория пересматривается.

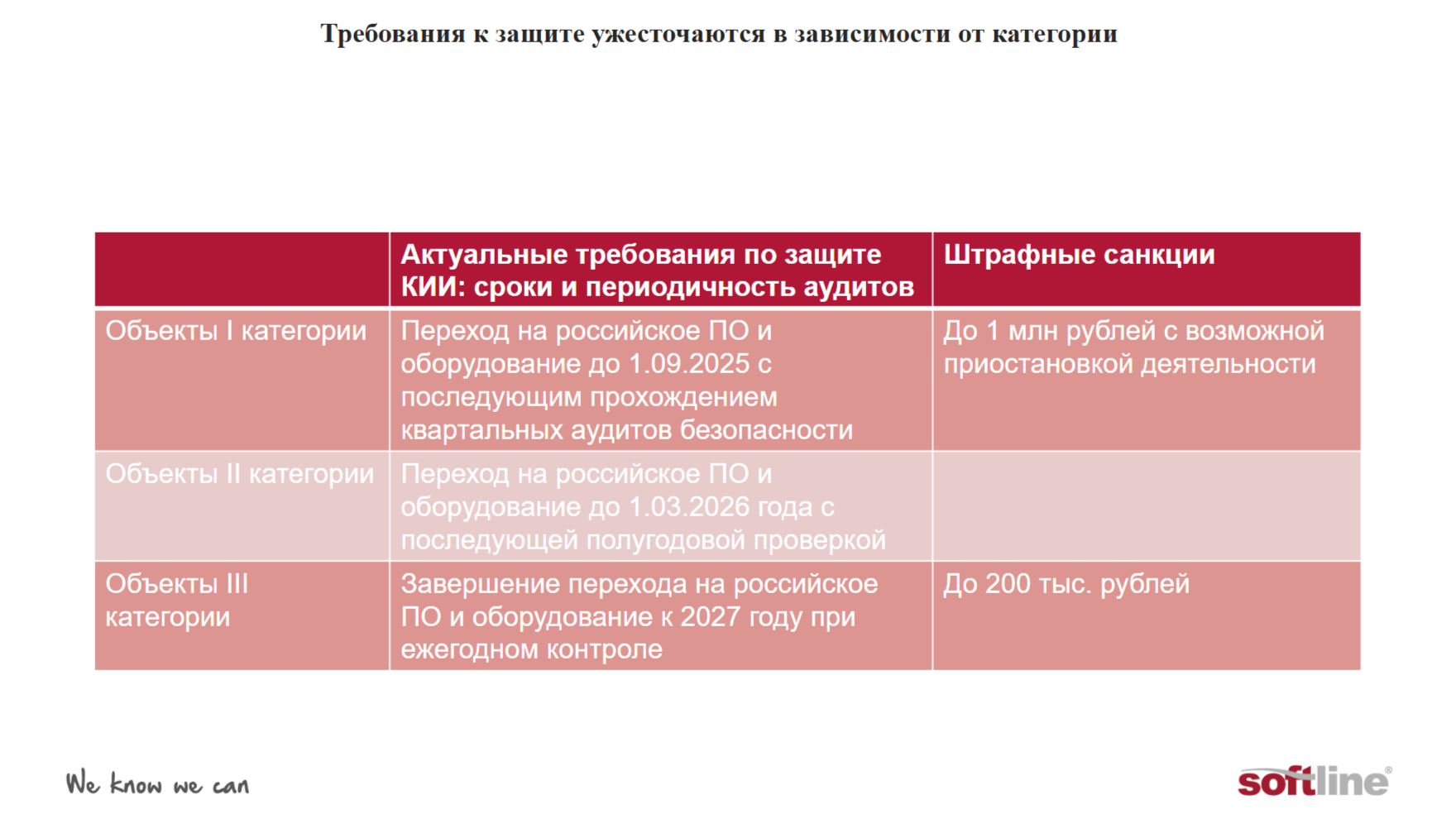

Требования к защите ужесточаются в зависимости от категории:

Объекты I категории обязаны перейти на российское ПО и оборудование до 1 сентября 2025 года и проходить квартальные аудиты безопасности.

Для II категории срок сдвигается до 1 марта 2026 года с полугодовой проверкой.

Организации III уровня должны завершить переход к 2027 года при ежегодном контроле.

Штрафные санкции также дифференцированы: нарушители из I категории рискуют заплатить до 1 млн рублей с возможной приостановкой деятельности, тогда как для III категории максимум составляет 200 тыс. рублей. Система обеспечивает сбалансированный подход, где уровень регулирования пропорционален потенциальному ущербу.

Санкции и сроки исполнения требований

Срок завершения перехода на отечественное программное обеспечение для организаций КИИ установлен на сентябрь 2025 года.

За нарушение правил предусмотрены штрафы для юридических лиц до 100 тысяч рублей и даже уголовная ответственность сроком до шести лет за инциденты, вызвавшие серьезные последствия.

Реализация законов № 187-ФЗ и № 58-ФЗ представляет собой важный этап на пути к достижению технологического суверенитета России. Эти нормативные акты требуют внедрения национального программного обеспечения и технических средств в государственные учреждения и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Однако успешная реализация данных мер предполагает комплексный подход и согласованность действий различных ведомств.

Где купить ИТ-продукты для соответствия законодательству?

В условиях активного развития политики импортозамещения критически важно ответственно подходить к выбору поставщиков программных продуктов и оборудования. Корректность лицензий, наличие подтверждающих документов, соответствие требованиям регуляторов и прозрачность условий закупки напрямую влияют на возможность дальнейшей эксплуатации решений без юридических и технических рисков.

При выборе поставщика рекомендуется ориентироваться на проверенные площадки, где представлен широкий перечень отечественных и сертифицированных продуктов. В интернет-магазине Softline доступен обширный ассортимент решений, включая продукты, требующие особого контроля: лицензии с сертификацией ФСБ и ФСТЭК, а также техника, входящая в реестр отечественного оборудования.

Открытые цены позволяют заранее оценить бюджет внедрения, а оформление заказа возможно в удобном формате — самостоятельно через сайт или с привлечением менеджера для уточнения характеристик и совместимости.

По итогам оформления предоставляется полный комплект документов: бухгалтерские, договоры и подтверждения соответствия законодательным требованиям. Это упрощает внутренние процессы компании и гарантирует корректное документальное сопровождение приобретения.

Импортозамещение в промышленности

Важнейшими секторами экономики, где успешно реализуется политика импортозамещения, являются ИТ-сектор, машиностроение, фармацевтика, строительные материалы и пищевая промышленность.

Приоритетные направления импортозамещения в РФ на 2025 год

ИТ-сектор и микроэлектроника

Внедрение обязательного перехода государственных структур и критически важных инфраструктурных объектов на отечественное ПО («Астра Линукс», «РЕД ОС»). Активное развитие облачных технологий (Cloud4Y, «Гособлако»), спрос на которые увеличился втрое с 2023 года. Особый упор делается на повышение уровня локализации чипов и полупроводников, обеспечивая льготное налогообложение и финансовую поддержку до 246 млрд рублей до 2027 года.

Машиностроение и станкостроение

Машиностроение и станкостроение демонстрируют значительный прогресс: рост объемов производства машин и оборудования на 130% за последние два года стал важным фактором развития промышленности и укрепления отечественного производства. Однако ключевой вызов для российской экономики – высокая доля импорта критических комплектующих (до 80%) на внутреннем рынке – продолжает оставаться актуальной. Для устранения этого дефицита и усиления позиций отечественных производителей российские компании активно привлекают государственную поддержку. В частности, новое постановление Правительства предусматривает увеличение субсидий и стимулирует сотрудничество с партнерами из Индии и Вьетнама. Эта политика направлена на увеличение выпуска конкурентоспособных отечественных товаров не только для самого машиностроения, но и для смежных отраслей, таких как сельское хозяйство, где спрос на технику растет. Может быть достигнуто существенное снижение импортозависимости в среднесрочной перспективе при сохранении текущей динамики развития промышленности.

Фармацевтика и медицина

Задача — достичь 90%-го уровня локализации лекарственных препаратов и медицинского оборудования к 2030 году. Сейчас российский рынок занимает примерно треть общего объема фармацевтического рынка, хотя большая часть ключевых веществ закупается за рубежом.

Легкая промышленность и потребительские товары

Российский рынок постепенно завоевывают местные производители одежды и обуви, продажи российских брендов на маркетплейсах растут ежегодно. Тем не менее зависимость от импортных тканей и фурнитуры пока высока.

Российский рынок одежды и обуви демонстрирует уверенный прогресс в рамках общегосударственной стратегии импортозамещения: местные производители постепенно завоевывают долю внутреннем рынке, а продажи российских товаров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon) стабильно растут — средний чек по отечественным брендам в 2025 году вырос на 11%.

Однако для отраслей промышленности легпрома сохраняется критическая зависимость от импортных тканей и фурнитуры (до 95% сырья), что тормозит полномасштабное замещения импорта. Для преодоления этой зависимости Российской Федерации реализует комплексные меры поддержки: субсидии на модернизацию производств (15.7 млрд ₽ льготных кредитов в 2024 г.), инвестиции в текстильные кластеры и стимулирование выпуска промышленной продукции — тканей, ниток, фурнитуры. Эти шаги направлены на укрепление экономики страны и создание замкнутых производственных цепочек в легкой промышленности к 2027 году.

Агропромышленность и продовольствие

Страна уверенно движется к обеспечению себя основными видами сельхозпродукции, достигнув самообеспеченности по мясу, маслам и зерну. Но проблема заключается в недостатке собственной техники и высоком уровне зависимого чайного рынка.

Агропромышленный комплекс страны уверенно движется к обеспечению себя основными видами сельхозпродукции, достигнув самообеспеченности по мясу, маслам и зерну.

Однако, прежде всего, можно выделить две ключевые проблемы, требующие решения в первую очередь:

1) острый недостаток собственной техники (доля импорта достигает 40%), сдерживающий развитие отечественных агрохолдингов;

2) высокая зависимость чайного рынка (импорт покрывает ~60% потребления).

Для снижения зависимости и стимулирования отечественных предприятий государство реализует комплекс мер: налоговые льготы для производителей сельхозтехники и переработчиков чая, финансирование новых технологий точного земледелия и глубокой переработки сырья. Успешное импортозамещение в этих сегментах не только укрепит продбезопасность, но и создаст десятки тысяч рабочих мест – как в производстве техники, так и на плантациях Краснодарского края и Адыгеи, где развитие отечественных чайных хозяйств обладает значительным потенциалом.

Химическая отрасль и минеральные ресурсы

Планируется локализовать добычу редких элементов и минеральных ресурсов, необходимых для высоких технологий и современной промышленности.

Основные цели — полный цикл собственного производства важнейших изделий и полное покрытие потребностей страны собственными ресурсами и технологиями. Однако существует угроза нехватки специалистов, финансируемых исследований и давления внешних факторов вроде санкций.

В результате, ключевое направление на ближайшие пять лет — глубокая интеграция государства, бизнеса и науки для создания устойчивых и независимых промышленных цепочек.

Импортозамещение в ИТ

ИТ-отрасль также испытывает давление политики импортозамещения, стремясь заменить иностранную технику и программное обеспечение отечественными разработками.

Структура процесса импортозамещения в области ИТ

Процесс импортозамещения в сфере информационных технологий в России приобрел четкую структуру и перешел от реакции на санкции к статусу долгосрочной государственной стратегии. Его можно проследить по нескольким ключевым уровням.

Аппаратное обеспечение

Наблюдается активный перевод инфраструктуры, особенно в критически важных отраслях. Например, около 75% серверов и устройств банковской сферы уже используют российскую продукцию.

Значительная часть электрооборудования, доступного малому бизнесу и частным лицам, по-прежнему производится из иностранных комплектующих. Риск замены западного оборудования китайским аналогом остается актуальным. Достижение полной аппаратной автономии оценивается как задача на десятилетие.

Примеры

Серверы и компьютеры

«Инферит Техника»: Российский производитель компьютерного и серверного оборудования, предлагающий широкий ассортимент устройств, от стандартных серверов до защищенных рабочих станций («Барьер»). Линия включает компьютеры, ноутбуки, серверы, моноблоки, неттопы, системы хранения данных и периферийные устройства.

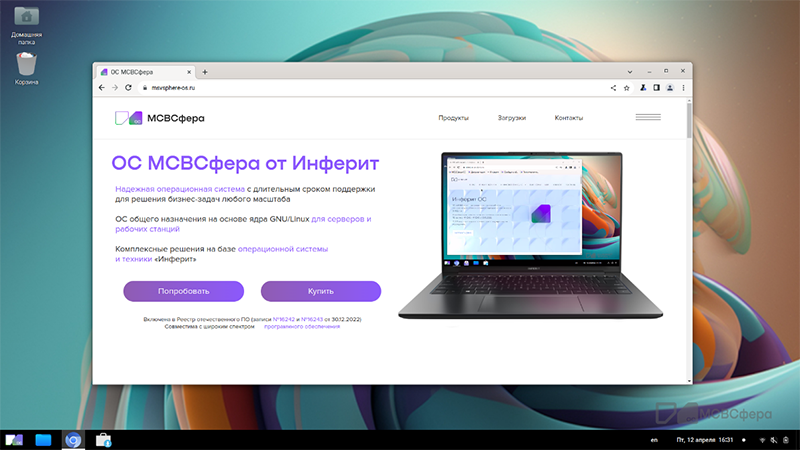

Операционные системы

«Инферит ОС»: Разработчик российской операционной системы «МСВСфера», включенной в реестр отечественного ПО и подходящей для серверов и рабочих станций.

Программное обеспечение

Государственный сектор демонстрирует более высокие темпы: около 43% ПО в госструктурах уже отечественное. Крупные компании активно переходят на российские платформы виртуализации и информационные системы (Basis Dynamix, Numa vServer, Альт Виртуализация).

Частный сектор существенно отстает (всего ~25% российского ПО), особенно малый и средний бизнес, испытывающий трудности с переходом. Сохраняется потребность в зарубежном ПО для отдельных задач.

Примеры

SL Soft: Производитель импортонезависимых бизнес-приложений для государственных и коммерческих организаций. Продукты включают системы управления персоналом («БОСС»), интеллектуальную обработку данных («Преферентум»), управление документами, анализ и визуализацию данных (Polymatica).

Billogic: Платформа для автоматизации биллинга и провижининга, поддерживающая B2B/B2C-клиентов и white-label личные кабинеты.

VISITECH: Система для автоматизации процессов охраны труда и промышленной безопасности.

«Девелоника»: Ведущий разработчик заказных ИТ-решений для цифровой трансформации бизнеса, специализирующийся на заказной разработке ПО, автоматизации бизнес-процессов и внедрении российских решений.

Облачные технологии и инфраструктура

Рынок отечественных облачных сервисов развивается высокими темпами, становясь ключевым элементом стратегии. Эти платформы обеспечивают повышенную устойчивость и защищенность ИТ-систем, снижая зависимость от импортного «железа».

Примеры

«Инферит Облако»: Российский облачный провайдер, предлагающий услуги IaaS, PaaS и SaaS на базе OpenStack. Инфраструктура соответствует требованиям российского законодательства по защите данных (ФЗ-152).

Softline Мультиоблако: мультиоблачный провайдер в составе ГК Softline, стабильно входит в ТОП-5 самых надежных поставщиков облачных решений и сервисов в РФ. Softline Мультиоблако — это самое полное портфолио решений и сервисов в облаке: от базовой инфраструктуры до безопасности и размещения высоконагруженных бизнес-критических систем.

Более 7 тыс. клиентов Softline Мультиоблако управляют своей подпиской и осуществляют оплату с помощью Active Platform. Благодаря этому инструменту заказчики могут самостоятельно управлять текущими облачными подписками в личном кабинете, добавляя новые сервисы и продукты. Помимо этого, заказчикам Softline Мультиоблако доступно передовое российское FinOps-решение «Инферит Клаудмастер», которое позволяет из единой консоли управлять несколькими облачными средами, контролировать потребление в облаках на разных платформах виртуализации, прогнозировать расходы на инфраструктуру в облаке.

Кибербезопасность

Несмотря на стремительное замещение иностранных решений отечественными аналогами, достигшее 95% рынка ИБ к 2025 году, импортозамещение на объектах критической инфраструктуры остается незавершенным: 30–40% систем все еще зависят от зарубежных технологий при сохранении кадрового дефицита. Лишь 15–20% госкомпаний выполнили требования по переходу на российское ПО к установленному сроку, что подчеркивает сложности адаптации и нехватку зрелых решений для высоконагруженных сред.

Примеры

Infosecurity: лидирующий игрок в сфере информационной безопасности, входящий в ГК Softline. Компания основана в 2009 году и предоставляет профессиональные услуги по защите бизнеса от цифровых угроз. Среди ключевых направлений — мониторинг безопасности, защита от утечек данных, тестирование на проникновение, внедрение DLP-систем и обучение сотрудников.

Сервисы

Импортозамещение в ИТ требует комплексного подхода к цифровой трансформации бизнеса и государственному сектору. Современные сервисы ускоряют переход на российские продукты, автоматизацию процессов и обеспечение технологической независимости.

Примеры

Softline Enterprise Agreement (SEA): это комплексный сервис для внедрения российских программных решений с корпоративным лицензированием и обучением пользователей.

Softline Universe: экосистема российских облачных, инфраструктурных и бизнес-сервисов, обеспечивающая удобную адаптацию и масштабирование.

Bell Integrator и Borlas Group: предлагают услуги по внедрению ИТ-решений, цифровой трансформации и разработке корпоративных систем.

Политика импортозамещения перешла из статуса краткосрочной реакции на экономические санкции в долгосрочную стратегическую цель государства. Сформированы необходимые правовые условия, поддерживаются ключевые секторы экономики льготными кредитами и налоговыми преференциями. Однако сохраняется ряд серьезных препятствий, среди которых нехватка производственных мощностей и квалифицированного персонала, ограниченные технологические возможности и риск чрезмерной замены западного оборудования китайским аналогом. На сегодняшний день ясно одно: несмотря на достигнутые успехи, достижение полного самообеспечения потребует значительных усилий и финансовых вложений. По прогнозам экспертов, полная реализация планов по переводу всех субъектов КИИ на отечественную инфраструктуру займет еще несколько лет, вплоть до 2027 года, а процесс полной автономии оборудования затянется на десятилетие.

Подпишитесь на нашу рассылку последних новостей и событий

Подписаться