Чем обернется для бизнеса и покупателей антиконтрафактная маркировка товаров

Минпромторг в 2017 году намерен расширить ассортимент продукции, на которую будут ставить специальные антиконтрафактные метки. Список может оказаться довольно длинным: обувь, одежда, лекарства, ковры, машиностроительная продукция. «Лента.ру» разбиралась в плюсах и минусах этой затеи, а также ее последствиях для покупателей.

Минпромторг рассчитывает продолжить эксперимент по маркировке различных изделий легкой промышленности специальными метками для борьбы с контрафактом. В 2017 году перечень чипированных товаров расширится.

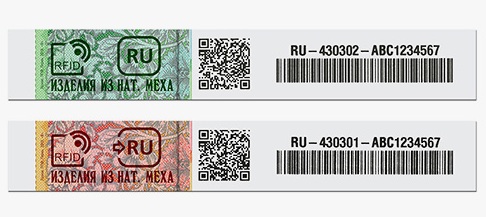

В апреле 2016-го прошел эксперимент по добровольной маркировке, а с декабря ставить электронные метки обязали всех производителей шуб и других меховых изделий, продукция которых продается в России. Это позволяет контролировать товарооборот и бороться с контрафактом, поясняют в Минпромторге. Меховые изделия выбрали не случайно: именно по ним фиксировался наибольший процент контрафакта – около 85 процентов от всего объема рынка. Система маркировки будет внедрена не только в России, но и в других странах Таможенного союза – Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии.

По подсчетам экспертов, нелегальный оборот товаров легкой промышленности в России составляет почти 30 процентов – до триллиона рублей в год. В Высшей школе экономики (ВШЭ) рынок всей «серой» продукции в рознице оценивают в 2,5 триллиона рублей.

В конце ноября в Минпромторг констатировал, что эксперимент по маркировке шуб прошел удачно. По данным ведомства, легальный оборот меховых изделий за считаные месяцы вырос более чем 8,5 раза.

Очевидно, что для государства «обеление» рынка одежды и обуви – не только борьба с контрафактом, но и способ обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Чипирование шуб и меховых шапок, к примеру, привело не только к росту легального оборота этих изделий, но и увеличению поступлений налогов в казну от торговли товарами данной категории.

Чипироваться изделия могут с помощью RFID-меток (Radio Frequency IDentification), по аналогии с шубами, или нанесением QR-кода. Какой из этих способов будет использоваться для обуви и других изделий, пока не решено. В 2017 году Минпромторг планирует запустить пилотное чипирование лекарств, а в дальнейшем – товаров легкой промышленности (верхней одежды, ковров) и даже авиакомпонентов.

В перспективе внедряемые для идентификации товара электронные метки позволят передавать информацию от дистрибьюторов и продавцов в единую информационную систему. Таким образом, по мысли российских чиновников, контролирующие органы смогут в любое время отследить, где находится конкретный товар, а также определить его происхождение. Предполагается, что доступ к такой базе данных будут иметь не только надзорные органы, производители и продавцы, но и потребители. Формально именно для удобства последних и внедряется система – она позволит получить полную информацию о чипированном товаре.

Общие затраты на внедрение системы, по экспертным оценкам, будут исчисляться миллиардами рублей. В частности, Минздрав намерен потратить более 14 миллиардов только на маркировку лекарств.

Раскошелиться придется не только государству, но также производителям, продавцам и дистрибьюторам. По подсчетам компании Softline, закупка оборудования для установки меток обойдется каждому предприятию в сумму от 35 до 100 тысяч рублей, стоимость самих меток на данном этапе внедрения системы составит примерно 22 рубля за штуку, еще примерно миллион потратят компании, которые захотят автоматизировать процессы (в том числе для обмена данными с ГИС «Маркировка»). Очевидно, что все эти траты хотя бы отчасти заложат в цену товаров.

Руководитель отраслевых проектов Softline Дмитрий Новиков обращает внимание, что за рубежом маркировка товаров существует достаточно давно, но внедрялась она «не со стороны государства, а как ответ на потребности бизнеса». «Цель – автоматизировать учет товаров, их логистику, реализовать электронный документооборот, получить данные для прогнозов по выпуску новых партий. У России инициатива по маркировке исходит от государства. Но для производителя и для продавца товаров ценность маркировки станет очевидной достаточно быстро», – говорит эксперт.

Технических проблем для маркировки любой группы товаров Новиков не видит: «Информационная система для этого есть, инфраструктура готова. Каких-то фундаментальных доработок не потребуется, нужны будут изменения в нормативно-правовой базе». В случае с машиностроительной продукцией, например авиакомпонентами, по словам эксперта, маркировка может быть нанесена на саму деталь или на ее упаковку.

При этом подделку RFID-меток Новиков считает бессмысленной и экономически невыгодной. «Во-первых, каждая метка обладает уникальным номером – как VIN у автомобиля. Идентификатор метки в информационной системе отождествляется с конкретной единицей товара. Даже если сделать дубликат метки и продать два изделия вместо одного, это сразу будет видно в информационной системе и привлечет внимание налоговиков. Во-вторых, с увеличением объемов производства себестоимость изготовления и цена метки для компаний, которые маркируют свой товар, будет снижаться», – поясняет он.

При этом Новиков допускает появление на рынке муляжей RFID-меток – «пустышек без радиоэлектронной начинки», которые можно показывать покупателям контрафактного товара и убеждать, что он настоящий.