Предположение RB.ru: Россия без всемирной паутины

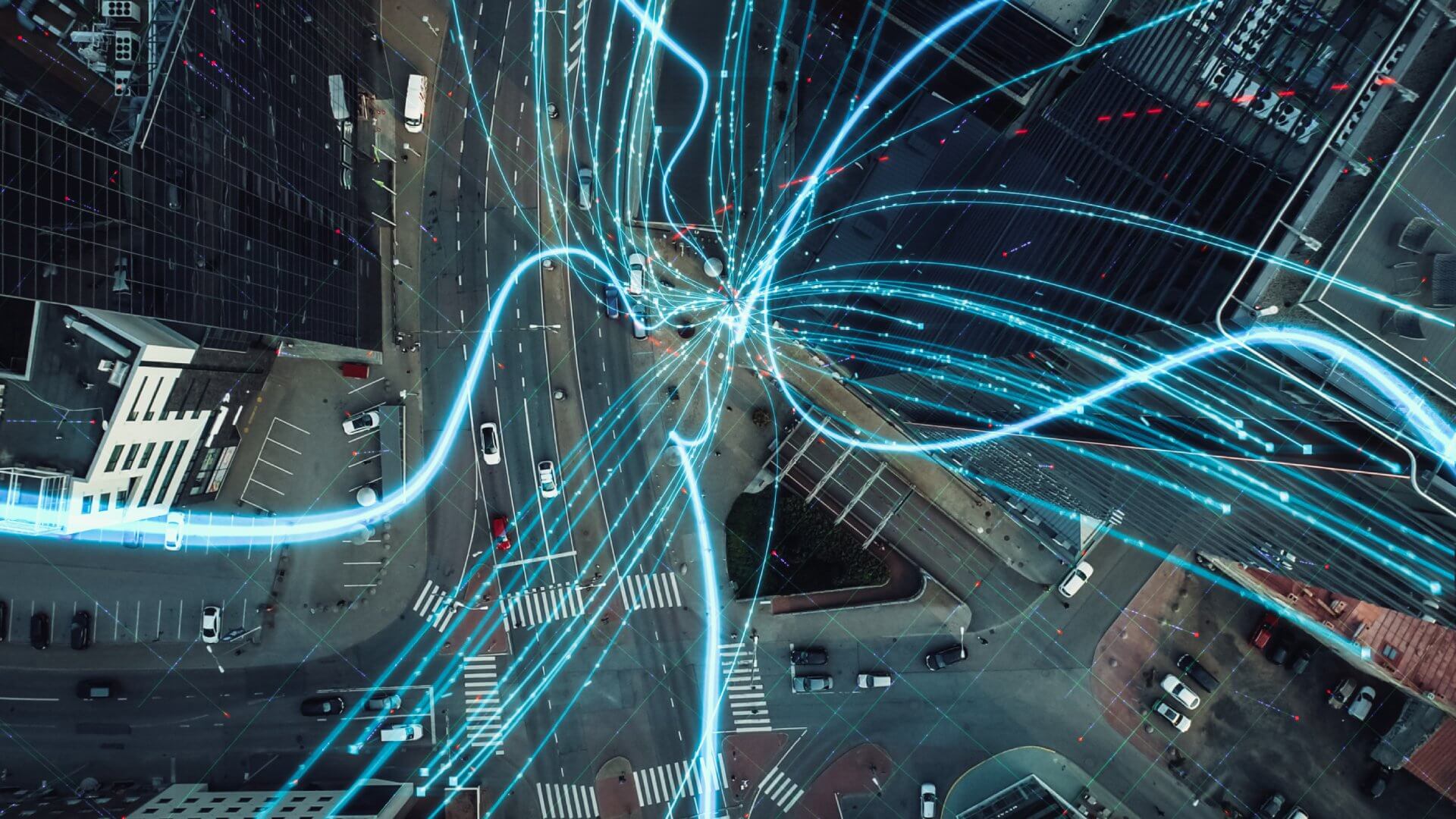

Сейчас очень трудно представить, что было бы в России, если бы интернет у нас был свой, российский. То есть доступ ко всем сайтам вне зоны .ru был бы закрыт. Но эксперты RB.ru смогут рассказать нам, к чему бы привел отдельный от всего мира «Роснет».

Сразу хотелось бы оговорить тот вопрос, что данный материал не претендует на степень научного. Это скорее просто наша фантазия.

Допустим, 1 августа образовывается первая компьютерная сеть союзного масштаба «Релком», и в первых рядах к ней подключаются компьютеры в научных учреждениях Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Киева.

А в октябре 1990 года в Новосибирске создается первый узел ФИДО в закрепленном за СССР регионе 50. А вот дальше, 7 апреля 1994 года международный сетевой центр InterNIC официально зарегистрировал национальный домен .ru для Российской Федерации. И вот с этого момента в рунете появлялись сайты, к которым не было доступа из «остального интернета». Что было бы тогда?

Заместитель директора по новым технологиям компании Softline Антон Салов считает, что такое вполне можно представить, и за примерами далеко ходить не надо. «Есть китайский интернет. Там нет Twitter, сайта BBC и много чего еще. Но это не мешает китайскому интернет-рынку считаться крупнейшим в мире, с числом пользователей в полмиллиарда человек, – рассказал он RB.ru. – Аналогичная ситуация могла бы быть и у нас в случае введения цензуры. Вероятно, наш интернет был бы менее политизированным, но при этом в нем бы не соблюдались никакие законы об авторском праве, процветало бы пиратство на совершенно другом уровне. Естественно, любое ограничение информации влияет и на жизнь простых граждан. Цензура однозначно негативно сказалась бы на экономической стороне нашей жизни».

Свой интернет иметь невыгодно

Интернет – не единственная глобальная компьютерная сеть, хотя и самая популярная отмечает эксперт ИХ ФИНАМ Леонид Делицын. – Идейно идея замкнуть клиентов внутри собственной компьютерной сети (возможно, имеющей шлюзы наружу) относится к началу 90-х годов, когда таких попыток было довольно много», – напоминает он.

«Экономически поддерживать собственную сеть, нацеленную на обслуживание массового потребителя, оказалось невыгодно, в чем убедились компании AOL, Compuserve и Prodigy, которые в итоге либо стали провайдерами интернета, либо перепрофилировались, но в любом случае отказались от идеи конкуренции с интернетом», – говорит эксперт. По его словам, это связано с «длинным хвостом» интересов потребителей.

Если бы у нас у всех были, в целом, одинаковые интересы, то их вполне можно было бы удовлетворить с помощью двух-трех порталов, и даже с помощью отдельных сетей. «Однако у нас очень много специфических интересов, и в этом случае эффективнее глобальные сети, в которых поставляют контент миллионы поставщиков, – говорит он. – Таким образом, экономически закрытые региональные сети оказываются невыгодны».

Однако в политических целях, продолжает Делицын, или в целях обеспечения безопасности, закрытые сети могли бы быть полезны. Пока страны ведут между собой войны, спецсети будут существовать. «Выиграли бы, вероятно, операторы международных телефонных переговоров – люди чаще общались бы голосом по телефону», – замечает он.